> Index > Page Histoire > Historique AF

Les dispositifs de mise au point automatique font une apparition très remarquée à la Photokina 1976. On peut y découvrir deux systèmes : l'un basé sur la télémètrie électronique est développé par Honeywell, l'autre baptisé Correfot est un dispositif expérimental de mise au point à travers l'objectif créé par Leitz ( plus d'info dans la page dédié à ce très intéressant matériel ).

Beaucoup de prototypes reprennent le système Honeywell, principalement des caméras super 8 et dans le domaine photo Pentax présente sur un K2 un zoom 35-70 f2,8 qui intégre à sa base le télémètre électronique ainsi que le moteur de mise au point et l'alimentation par 4 piles AA.

Aucun journaliste ne peut prendre ces matériels en main mais ils font une forte impression.

Ainsi dans la presse spécialisé,on peut lire que le zoom Pentax ne pèse que 1,100 Kg (!) et on lui promet un grand avenir...

Mais passé le choc du salon l'esprit critique reprend ses droits et on voit surtout les inconvénients : lenteur, faible discrimination, nessécité de centrer le sujet...

Toutefois la mise au point automatique apparaît en série pour la première fois en 1977 sur un compact Konica équipé d'un objectif 2,8 de 38 mm. Le système utilisé est de type "télémètre électronique": le Visitronic d'Honeywell.

La mise au point n'est pas continue mais se fait par palier. Ceci sont peu nombreux et donc n'exige pas une haute précision du système AF. La profondeur de champ du 38 mm permet quelque approximation.

La concurrence va emboîter le pas, (le sonar Polaroïd en 1978, les premiers infrarouges réellement opérationnels : systèmes actifs que nous laisserons de coté) mais pour les reflex tout reste à faire. Au fil des salons divers prototypes vont être exposés:A la Photokina 1980, Ricoh dévoile un 50 mm équipé de son propre système AF (un module Visitronic). La visée reflex permet d'apprécier les décalages de mise au point et de mesurer le chemin qui reste à parcourir!!!

Même salon, l'AF vu par Canon. Un zoom 35-70 f4 embarque un système autofocus (toujours un télémètre électronique, mais à priori un système propre à Canon sans miroir mobile), un moteur de mise au point et une alimentation, c'est lourd, encombrant et comme c'est prisonnier d'une vitrine on ne sait pas si ça marche!!!

Le concept d'un autofocus pour chaque objectif ne convainc personne, le système de détection doit être intégré dans le boîtier; pour le moteur de mise au point et son alimentation, on se cherche encore.

Une mise au point par déplacement du plan film est évoqué, qui n'aurait pas l'inconvénient pour le consommateur de changer ses optiques pour accéder à l'AF, mais n'est guère réaliste techniquement en 1980.

Contax utilisera ce principe sur son gros et lourd reflex AX en 1995, permettant ainsi la mise au point automatique avec les optiques Zeiss classiques. L'engin n'aura pas de descendance, ce mode de mise au point nécessite une trop grande précision sur une course trop faible, et est finalement trop compliqué et trop cher!Kina 1981, Pentax présente le ME-F, premier vrai reflex AF mis sur le marché. Le capteur AF et son alimentation sont dans le boîtier, qui communique par une série de contacts sur la baïonnette avec son objectif dédié, porteur de son moteur de mise au point et de son alimentation. Avec les optiques Pentax classiques, le ME-F offre la mise au point assistée par des diodes dans le viseur. (plus de détails dans la doc, page Matos)

Canon réplique début 1982 par la sortie de l'AL 1 Quick Focus, qui est uniquement un appareil à mise au point assisté.

Ces deux appareils utilise un module de mesure du contraste pour assurer la mise au point. Au moyen de 2 ou 3 capteurs CCD, le module évalue le contraste de la cible, si celui est maximal la mise au point est correcte, en cas de défocalisation le contraste est plus faible et en fonction de son "profil" le calculateur peut indiquer si le plan de mise au point est en avant ou en arrière de la cible. Voir schéma.

En condition réelle d'utilisation le système montre vite ses limites!Toutefois Ricoh et Chinon présentent des reflex similaires au Canon AL 1 QF, pour être présent dans la course!

Kina 1982, Olympus sort l'OM 30. C'est à ma connaissance le premier à utiliser un capteur à décalage de phases (dit aussi à contraste de phases, mais cela peut prêter à confusion avec le module à mesure du contraste). Le faisceau lumineux issu de l'objectif est repris par un petit système optique qui le sépare et le projette sur 2 CCD, si la mise au point est ok chaque demi faisceau est focalisé en un point au centre de chaque CCD. Si la mise au point est mauvaise chaque demi faisceau ne fait plus un point mais un tache sur les CCD, mais surtout ces taches sont décalées par rapport au centre du CCD. Le calculateur associé "sait" ainsi si le plan de mise au point est devant ou derrière la cible.

Un site où l'on trouve une page qui l'explique très bien: http://www.edgar-bonet.org/physique/af)

C'est ce type de capteur qui s'est imposé sur tout les reflex AF. Evidemment, en 1982, il n'est pas aussi efficace qu'aujourd'hui mais c'est déjà un progrès sur les capteurs à mesure de contraste! Notez bien que le décalage de phases est quand même dépendant du contraste de la cible, en effet plus le contraste est élevé plus le CCD peut la "voir"! Un capteur AF ne peut pas fonctionner sur une plage uniforme, sans détails ou aspérités qui fournissent au CCD un "repère" pour en mesurer le décalage.

A cette même Kina, on peut découvrir sur le stand Contax un prototype intéressant, sur une base de 137 MD, un boitier AF dont le moteur de mise au point est situé dans le boitier. Le mouvement est transmis à l'objectif AF par une "fourchette" placé dans la baïonnette, un principe adopté plus tard par Minolta, Nikon et Pentax. Malheureusement Contax ne persistera pas dans cette voie et ne reviendra à l'AF que 17 ans plus tard avec une nouvelle monture !

Au printemps 1983, c'est au tour de Nikon de montrer son intérêt pour l'autofocus avec la présentation du F3 AF. Le système de détection est placé dans le viseur interchangeable et les optiques (un 80 et un 200) ont leur propre moteur de mise au point (qui s'alimente sur le boitier). Le capteur provient de chez Honeywell, qui détient le brevet du principe de la détection de phase par capteur CCD. Le boîtier F3 AF se différencie du F3 par la présence de contacts et de circuits électriques pour assurer la liaison entre le prisme et l'objectif.

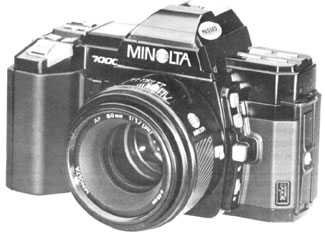

Puis arrive 1985 et la bombe Minolta 7000 ! Nouvelle monture, capteur AF qui marche, moteur de mise au point dans le boîtier, il rencontre un immense succès. Son architecture semble la plus viable et elle va être reprise par Nikon et Pentax.

Canon riposte avec le T 80, un T 70 équipé du module AF de l'AL 1 de 1982 (!) et des optiques à moteurs intégrés.

Mais en 1985 ceux ci sont encore trop gros, trop lourds, et les zooms ainsi équipés paraissent monstrueux; de plus le capteur AL 1 est complètement dépassé et le T 80 fait pâle figure face au Minolta 7000. A l'époque cette création de Canon déçoit beaucoup et on attend énormément du T 90, qui s'avére être un boîtier à mise au point manuelle ! Ce reflex de très haut niveaux par son obturateur de course, sa mesure de la lumière élaborée, son ergonomie innovante et son système flash TTL (le premier de Canon !) a suffisamment d'argument pour faire oublier son absence d'AF. Ce sera le cadeau d'adieu à la baïonnette FD, mais personne ne le sait encore.

La première réponse crédible à Minolta vient de Nikon avec le 501 en 1986. Ce boitier motorisé très classique utilise un module AF Honeywell, comme le F3 AF. Mais cette fois le moteur de mise au point est dans le boîtier, "à la Minolta". La baîonnette F ainsi modifiée reste totalement compatible avec les optiques à mise au point manuelles.

Olympus est le troisième constructeur à présenter un reflex AF, l'OM 707, à la Kina 1986. Les optiques AF qui l'accompagnent ont pour caractéristique de ne posséder ni bague de diaph, ni bague de mise au point ! La mise au point manuelle se fait à partir du boitier, au moyen d'un curseur actionné par le pouce droit. Hélas son ergonomie est très médiocre et son action est soit trop lente, soit trop rapide et l'on arrive jamais au réglage voulu ! De plus la compatibilité avec les anciennes optiques Zuiko est très limitée, mécaniquement la monture est la même, mais sans objectif AF l'OM 707 ne mesure pas la lumière !

Manquant d'ambition avec son seul mode programme, l'OM 707 ne convainc pas et Olympus se tournera vers les bridge-cameras.Les deux derniers des "grands" à rentrer dans la danse sont Canon et Pentax début 1987, chacun à leur manière ...

Canon a mis son retard à profit, et tous ses moyens, pour concevoir sa propre technologie AF. Le résultat est une nouvelle monture sans le moindre couplage mécanique et des optiques qui intégrent des micromoteurs pour actionner le diaph et la mise au point. Mais cette fois, oublié le T 80, l'intégration est parfaite et les objectifs ne sont pas plus gros ou plus cher que la concurrence.

Le module AF utilise un capteur MOS de conception Canon, qui n'aura pas ainsi à partager avec ses petits camarades un fournisseur extérieur, ni à utiliser un brevet mettant en jeu des CCD.

Le résultat est l' EOS 650 très vite suivi par l' EOS 620 (un 650 avec l' obturateur du T 90).De son coté Pentax présente le SFX, un reflex motorisé à flash intégré (une première) et AF par capteur CCD. L'accent est mis sur le système optique qui transmet l'image au CCD (lentilles asphériques). Le moteur de mise au point est dans le boitier et transmet son mouvement par la classique "fourchette". Avec un nouveau contact pour l'échange d'info entre boitier et objectif, c'est le seul changement que subit la baïonnette KA. La compatibilité avec les anciennes optiques est donc totale.

Mais revenons à Nikon; le F 501 a le moteur de mise au point dans le boitier et le confidentiel F3AF possédait les circuits et contacts de baïonnette pour faire fonctionner des objectifs à moteur intégré ... Or quand sort le F4 en 1989, il posséde toujours le moteur AF dans le boitier et en plus l'interface du F3AF ! En effet, on s'est aperçu très vite que le moteur intégré à l'objectif était beaucoup plus performant dans le cas des longues focales, le 2,8 de 300 Canon impressionne par sa rapidité et son silence, le Nikon sans être ridicule marque le pas. Pour les 500 et 600 mm, le fossé se creuse encore plus : le 600 Minolta mouline dans un véritable vacarme alors que le 600 Canon est toujours rapide et silencieux, Nikon contourne le problème en sortant un 500 AI-P à mise au point manuelle !! Finalement Nikon ne sortira ses longues focales AF que plus tard et avec un moteur AF dans l'objectif, ce sera d'abord les AFI, puis les AFS. Cette technologie sera aussi appliquée au 2,8 de 300.

Les deux options de motorisation se complétent finalement fort bien.

On ne peut que regretter que Pentax ait abandonné l'interface du ME-F, se privant ainsi d'une voie d'évolution. Alors même que Minolta annonce, en 2003, l'apparition prochaine d'un 300 et d'un 80-200 à motorisation intégré à l'objectif !!Voici un extrait d'un comparatif des reflex AF parus dans Chasseur d'images n° 93 de juin 1987 : AutoFocus, ce qu'on peut en attendre.

Cette fois c'est fait, l'autofocus est entré dans les moeurs ! Neuf boîtiers disponibles qui, à eux seuls, totalisent plus de 50% des ventes de reflex 24 x 36... plus possible de douter, l'automatisme AF fait une certaine unanimité parmi les utilisateurs. Pourtant, l'autofocus ne résout pas tous les problèmes, loin de là...

La nécessité de centrer le sujet.

Le système de mise au point ne fonctionne que si le sujet est centré sous la zone matérialisée par une petite fenêtre rectangulaire, au milieu du verre de visée. Face à un sujet immobile, on centre, on fait le point et on recadre. Si le sujet se déplace et qu'on souhaite une mise au point continue, impossible de décentrer, à moins de repasser en manuel!

Un sujet contrasté.

Les reflex A F effectuent une mesure de contraste, ce qui suppose que la plage de référence ne soit pas uniforme ! Ainsi, un visage en gros plan ne présente pas un contraste suffisant. Même chose si la lumière vient à manquer. Il reste alors une solution : le flash, avec son illuminateur intégré (sorte de mini mire). Ou la mise au point manuelle!

Le temps de réaction.

Quand les sujets vont vite, l'autofocus ne suit plus. Les performances s'amenuisent à mesure que la lumière diminue. Les fabricants publient des tableaux dans lesquels ils indiquent des mesures spectaculaires, type temps de passage de 0,40 m à l'infini... ce qui ne signifie rien : tout dépend du sujet, de la lumière et de sa vitesse de déplacement.

L'imprécision.

Une petite phrase, dans notre dossier hors série "Spécial Objectifs" en a fait bondir plus d'un: nous soulignons l'imprécision de la mise au point de certaines marques. Il arrive souvent qu'un boîtier A F déclenche trop tôt ou trop tard, alors que la mise au point n'est pas bonne!Notre test.

Nous avons essayé de tenir compte de tous ces paramètres pour établir un classement entre les différents reflex. Le test décisif a consisté à déclencher les appareils, calés en mode AF continu, face à un sujet se déplaçant vers l'appareil à des vitesses constantes

Ce test a été répété à plusieurs reprises, et nous avons comparé les résultats sur film. Ce n'est donc pas de la théorie, mais une application pratique tout à fait concrète, réalisée dans d'excellentes conditions de lumière (f/2,8 pour 1/500s), soit IL 12 pour 100 ISO. Voici les résultats:

- Canon EOS. Sujet rapide: c'est la panique ! L'appareil fait le point, déclenche.. mais la photo est floue, la mise au point étant toujours faite en avant. Vitesse moyenne: tout s'arrange: l'EOS va vite, fait le point avec précision et ne patauge qu'à très courte distance (moins de 1,50 m).- Minolta 5000/7000. Sujet rapide : échec total; beaucoup de photos, mais toutes sans exception sont floues. Vitesse moyenne : les 5000 et 7000 font plus de photo que l' EOS mais avec un taux de flou plus élevé.

- Minolta 9000. Le mode motorisé continu est inutilisable face à des sujets rapides : 5 i/s, mais tout est flou. Vitesse moyenne: tout s'arrange: le fonctionnement du 9000 devient correct, mais encore beaucoup de flou.

- Nikon F-501. Sujet rapide: le F-501 fait très peu de photos (moitié moins que ses concurrents, mais la plupart sont nettes, quelques-unes "limites" et aucune totalement floue. Vitesse moyenne: excellent score à courte et moyenne distance. A grande distance, la plage d'analyse un peu large du F-501 l'a pénalisé au cours de notre test.

-0lympus OM-707. Sujet rapide: excellent comportement. L'un des meilleurs du test. Peu de photos, mais toutes sont nettes. Vitesse moyenne: Nombre peu élevé d'images (à cause de la cadence du moteur, un peu faible), mais toutes sont nettes. Amusant: l'appareil a fonctionné à grande et à courte distance, mais n'a pris aucune photo à moyenne distance.

- Pentax SF-X. C'est le meilleur de la série, et de loin, puisque nous n'avons enregistré aucune photo floue, quel que fût le contexte. Il a fait peu de photos, mais toutes sont bonnes. Les difficultés de mise au point sont rencontrées à moyenne distance (entre 3 et 5 mètres).

- Yashica 230 AF. Il talonne le Pentax et se montre plus rapide que lui (nous avons obtenu davantage d'images), mais avec quelques très rares défaillances à moyenne distance.

- Visu-hand. Un oeil, une main et le mode manuel.. ou, si vous préférez, le même test réalisé par un photographe "normal", en mode manuel. Sujet rapide : très peu de photos, toutes sont nettes. Vitesse moyenne: autant de photos qu'avec un autofocus, toutes sont nettes. Technique utilisée: mise au point anticipée et déclenchement quand le sujet arrive au bon endroit.

LE BILAN.

Impossible d'établir un classement strict: chaque appareil a ses points forts et ses faiblesses et il faudrait publier autant de tableaux que de types de sujets choisis, tout en nuançant en fonction de la distance et de la lumière. Face à des sujets immobiles ou très lents, l'autofocus fonctionne plutôt bien, même si le réglage choisi pourrait parfois être plus précis (cas du Nikon F-501 notamment).

En revanche, dès que le sujet bouge, l'écart se creuse. Entre les appareils qui déclenchent sur un sujet flou et ceux qui . ne sont jamais prêts au bon moment mais donnent quand même des photos nettes... quand ils peuvent, une conclusion s'impose: la main de l'homme reste plus efficace !

Notre classement, directement lié à nos critères, est donc le suivant:

- nettement en tête, le Pentax SF-X et le Yashica 230AF Les plus rapides et les plus précis dès que le sujet bouge;

- vient ensuite l' Olympus OM-707; ce n'est pas un foudre de guerre, mais il met l'utilisateur à l'abri du flou, ce qui est un gros avantage. En revanche, il n'est pas toujours facile de déclencher exactement quand on le voudrait;

- derrière les Canon EOS, qui, face à des sujets rapides, privilégient l'instant et semblent vouloir déclencher coûte que coûte, même si ce n'est pas net. On aura intérêt à rester en mode programme ou sur des diaphs permettant de bénéficier d'une bonne profondeur de champ (f/8 par exemple).

-suivent, dans l'ordre: les Minolta 5000 et 7000, le Nikon F-501 puis le Minolta 9000. Celui-ci est aussi précis que ses petits frères mais la cadence élevée de son moteur contribue à multiplier les photos floues si on déclenche sans contrôler.

Note: l'expression "vitesse élevée désigne un sujet comportant une mire de contraste et se déplaçant rigoureusement dans l'axe de l'appareil à une vitesse fixe d'environ 30 km/h La "vitesse moyenne" correspond à 10 km/h Ces chiffres sont donnés à litre indicatif, les résultats étant susceptibles de varier selon le type de plage de référence, la vitesse du sujet, la luminosité ambiante, etc....